地盤の微動探査結果に基づいた「微動探査の結果を活用した液状化評価」サービスを開始

地震を中心としたあらゆる揺れから生活を守る株式会社Be-Do(以下「弊社」)は、2025年10月1日より、地盤の微動探査結果に基づいた「微動探査の結果を活用した液状化評価」サービスを開始いたします。

地盤の液状化被害は、2011年の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)以降、2016年熊本地震、2024年能登半島地震などでたびたび発生してきました。地盤の液状化によって、住宅の傾斜、沈下等が各地で発生し、そのままでは住宅に居住することができない被害が相次ぎ、周囲の地下インフラ等にも甚大な影響が生じました。

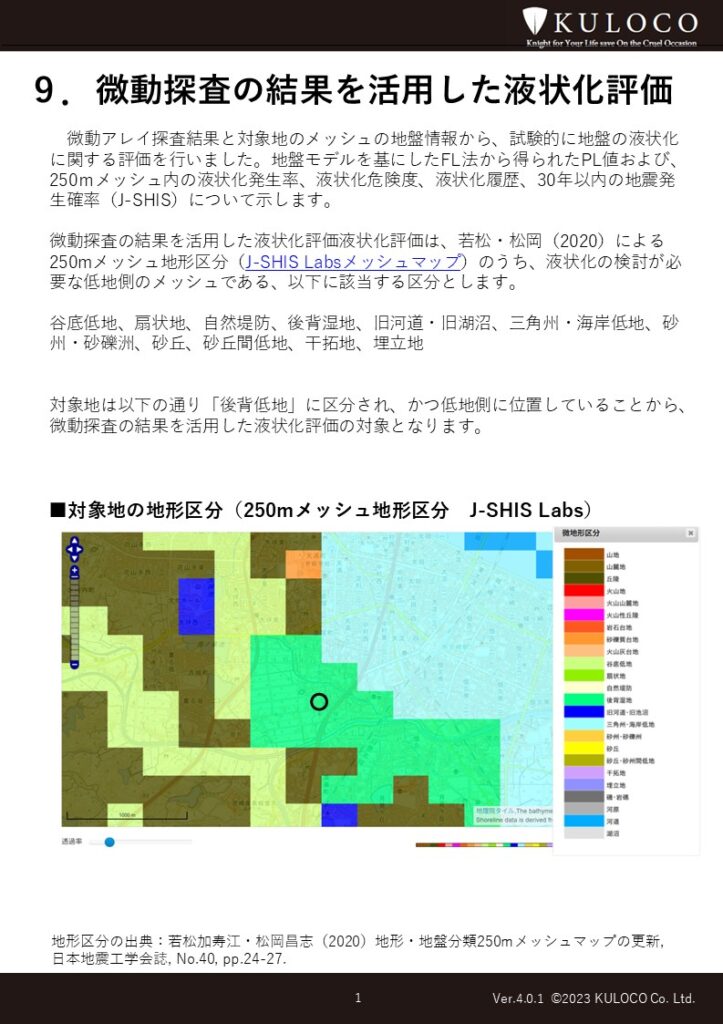

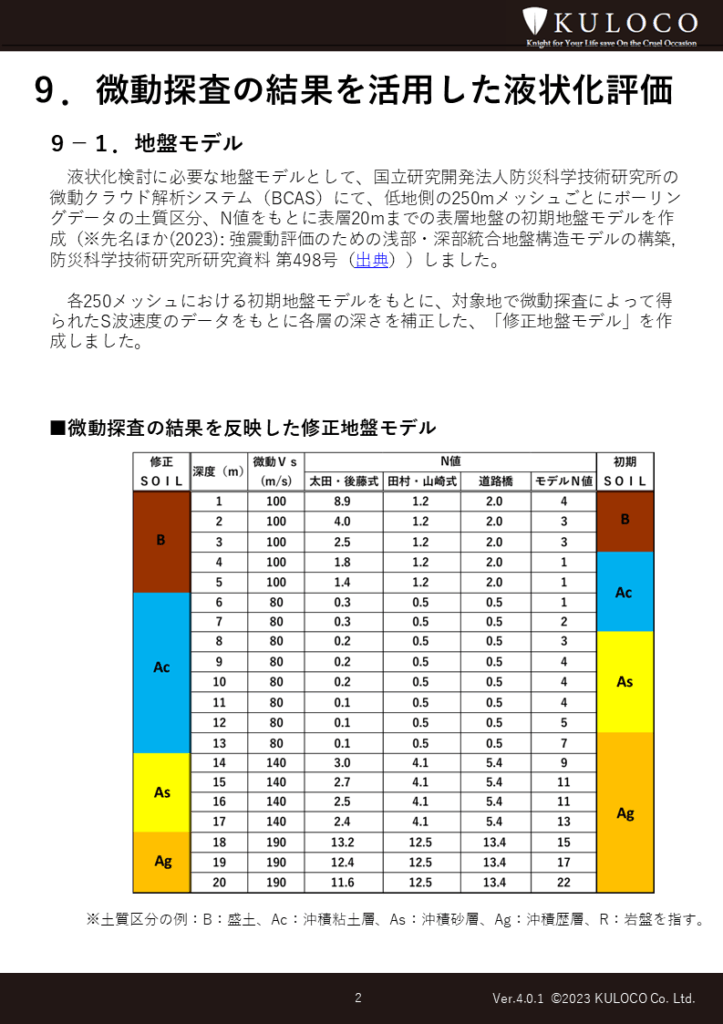

このような課題を鑑み、弊社では地盤の微動探査を実施した物件のうち、地盤の液状化が懸念される低地側*の地域において、国立研究開発法人 防災科学技術研究所の微動クラウド解析システム(BCAS)の解析により、以下の液状化評価に関する情報を提供します。

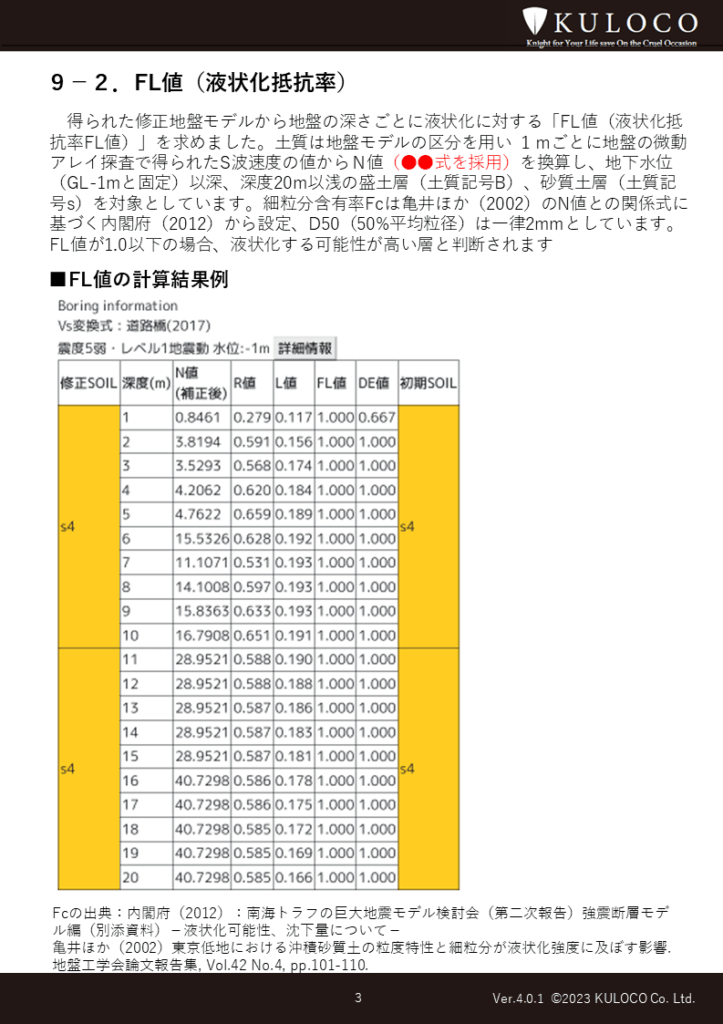

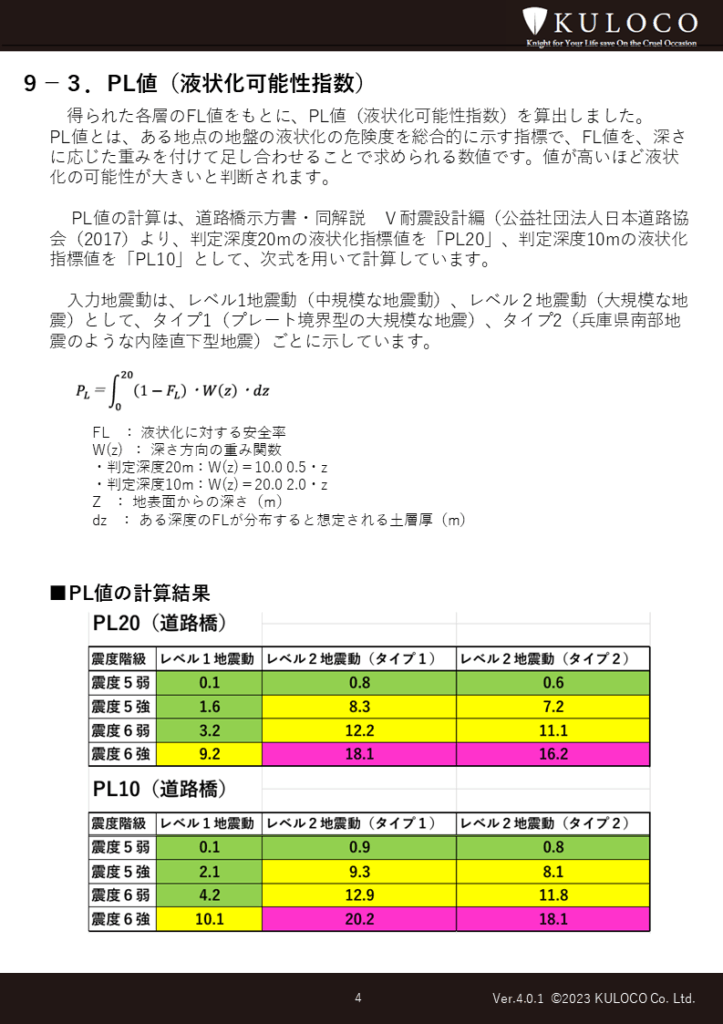

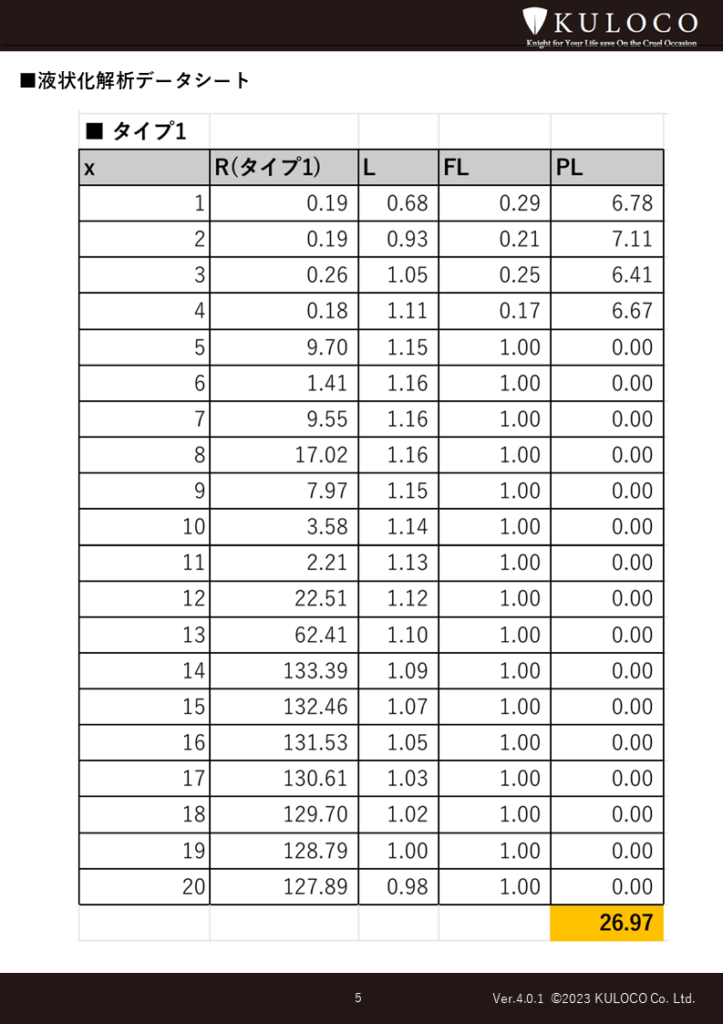

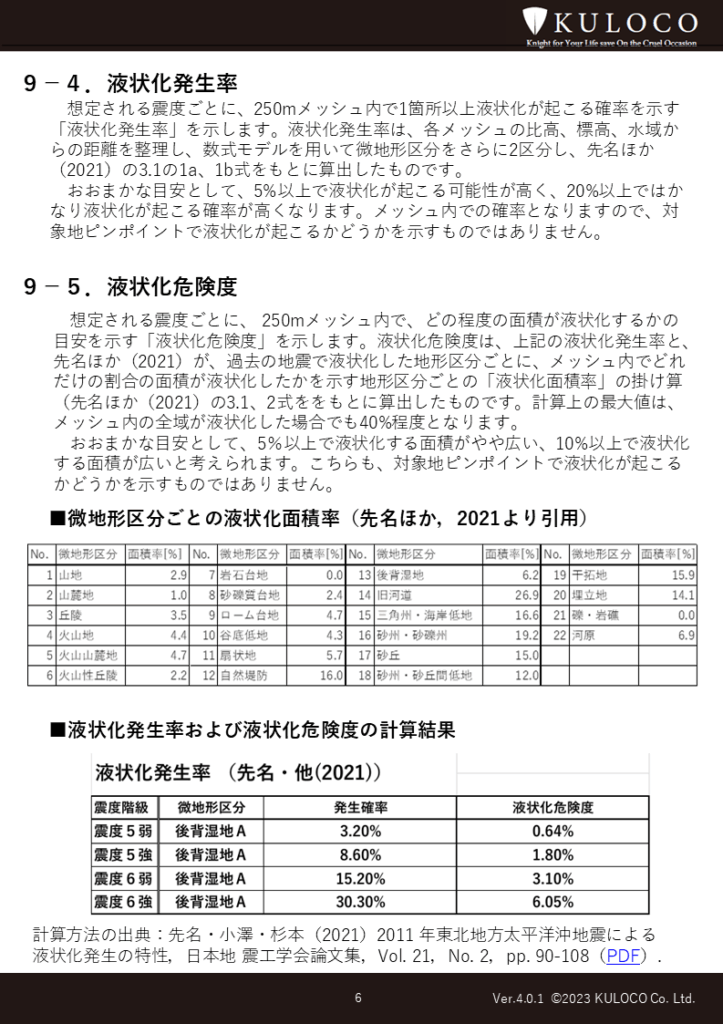

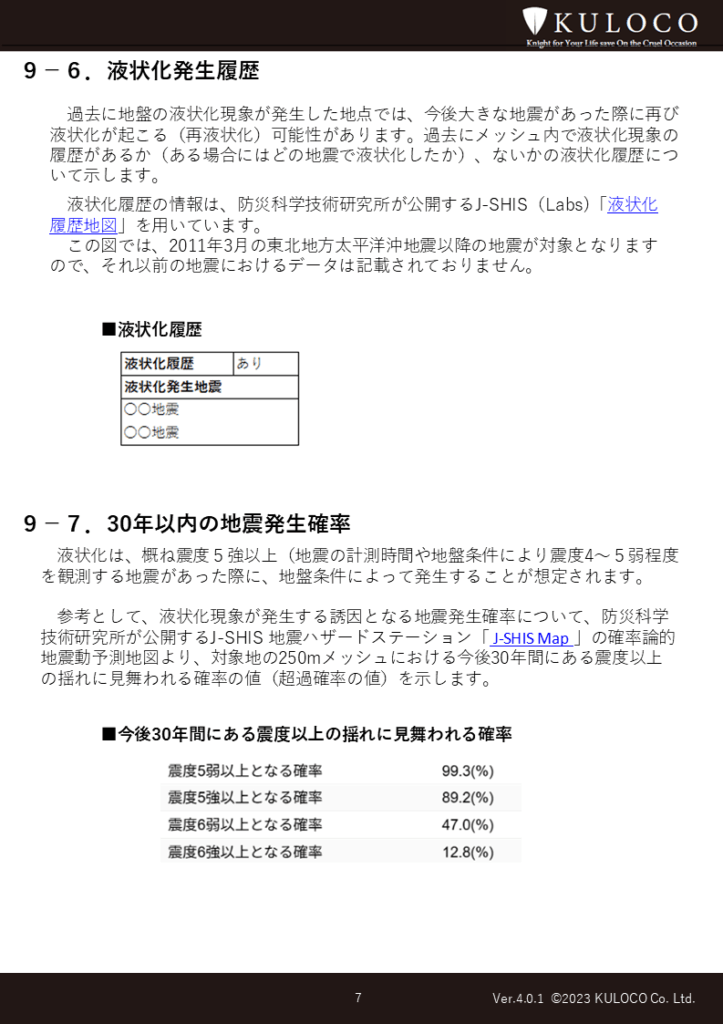

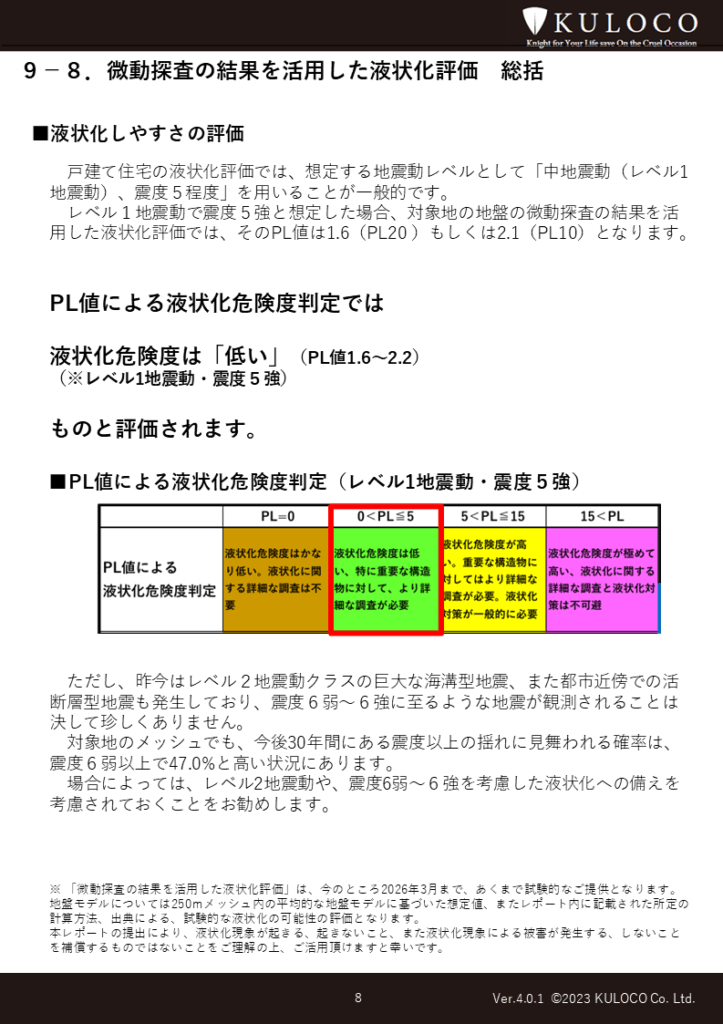

250mメッシュごとの地盤モデルをもとに、実測した地点の微動探査結果を反映した修正地盤モデルに基づくFL値(液状化抵抗率) 、PL値(液状化可能性指数)、液状化発生率および液状化危険度(先名ほか2021**に基づく)、液状化発生履歴(以上BCAS提供)および、参考まで30年以内の地震発生確率を提供いたします。

「微動探査の結果を活用した液状化評価」レポートサンプル

※試験的なご提供となりますので、内容は随時改定を進める場合があります。

各地域での微動探査のご依頼は、Be-Do登録企業一覧(全国の微動探査推進企業)までご相談ください。

都道府県内に登録企業がない場合、また「微動探査の結果を活用した液状化評価」サービスに関する技術的なお問い合わせ、ご取材等につきましては、弊社お問い合わせフォームよりお願いいたします。

※「微動探査の結果を活用した液状化評価」は、今のところ2026年3月まで、あくまで試験的なご提供となります。

地盤モデルについては250mメッシュ内の平均的な地盤モデルに基づいた想定値、またレポート内に記載された所定の計算方法、出典による、試験的な液状化の可能性の評価となります。本レポートの提出により、液状化現象が起きる、起きないこと、また液状化現象による被害が発生する、しないことを補償するものではないことをご理解の上、ご活用頂けますと幸いです。

*J-SHIS 「微地形区分」で谷底低地、扇状地、自然堤防、後背湿地、旧河道・旧湖沼、三角州・海岸低地、砂州・砂礫洲、砂丘、砂丘間低地、干拓地、埋立地の低地側に該当するメッシュ

**先名・小澤・杉本(2021)2011 年東北地方太平洋沖地震による液状化発生の特性,日本地震工学会論文集,Vol. 21,No. 2,pp. 90-108