株式会社Be-Doでは、各都道府県別の地震と地盤災害の特徴について紹介するコラムを公開してまいります。とくに地形的特徴、過去の災害の履歴、懸念される地震、地盤の揺れやすさについて、順を追って紹介してまいります。今回は、静岡県の地形・災害と地震について紹介します。

静岡県の地形的特徴

静岡県は本州の中部太平洋側に位置しており、南側は太平洋、西側は愛知県、北西に長野県、北東に山梨県、東側は神奈川県と接しています。旧国名では、県東部の伊豆半島は伊豆国、県東部から中部は駿河国、県西部の遠江国に分かれております。東海道が横断する交通の要所であり、東西の文化の接点となっているものも多くあります。

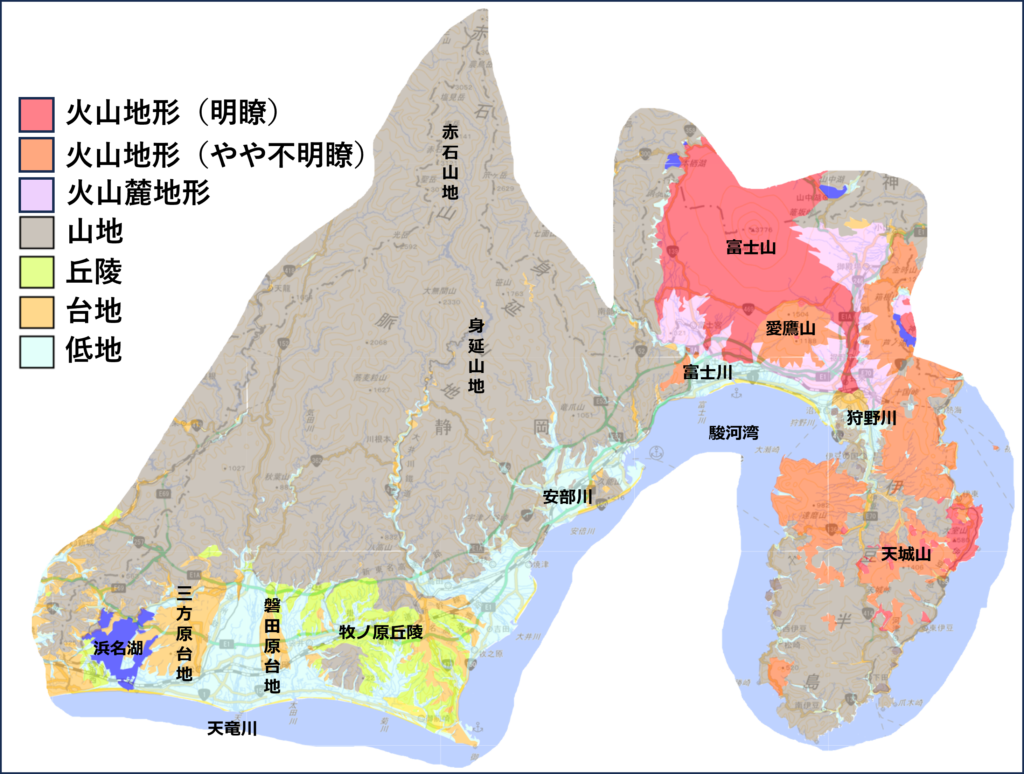

静岡県の地形は、東部には日本の最高峰・富士山から、南に愛鷹山、東に箱根火山を経て、伊豆半島へと火山が点在しています。県中部~西部では北側は山地からなり、山梨・長野県境には身延山地、赤石山地がそびえています。県中部の牧ノ原丘陵は水源に乏しい土地でしたが、明治時代になり武士などが開墾することで、お茶の名産地に変貌を遂げました。天竜川の東側には磐田原台地、西側には三方原台地という台地があり、徳川家康が17年間過ごした浜松城も三方原台地のへりにあります。

海沿いの低地は、山地から流下する各河川が作る扇状地性の低地が多く、新幹線や東名高速で通過しても、東京側から安倍川、大井川、天竜川を超え、浜名湖に至る地域を通ります。伊豆半島の狩野川や、「ちびまる子ちゃん」でも描写のある巴川など、複雑な地形を蛇行する川ぞいの低地は洪水常襲地である場合もあります。

静岡県の地形区分(地理院地図「地形区分」に加筆)

静岡県における過去の災害の履歴

- 地震

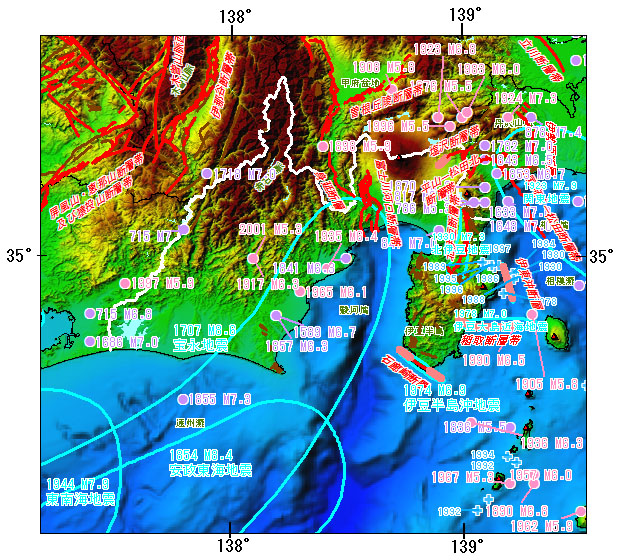

静岡県の過去の地震被害としては、主に南海トラフ地震、相模トラフの地震による被害と、近隣の内陸直下の活断層の活動による地震被害が繰り返されています。

南海トラフ地震による被害としては、静岡県によると、1707年の宝永地震では倒壊家屋6万棟以上、死者2万人、1854年の安政東海地震では倒壊焼失家屋3万棟、死者2~3千人、直近の南海トラフ地震である1944年の昭和東南海地震では全壊家屋17,559棟、死者・行方不明者1,223人、1946年の昭和南海地震では全壊家屋11,591棟、死者1,330人という被害が発生しています。被害は揺れに加えて沿岸部では津波によるものも多く、今後懸念される南海トラフ地震においても揺れ、津波による被害が懸念されています。

また、伊豆半島東方の相模トラフの地震による影響も大きく、1703年の元禄関東地震では倒壊家屋8,000棟以上、死者2,300人以上、1923年の大正関東地震(関東大震災)では全壊家屋128,266棟、死者99,331人という被害も発生しています。

一方、内陸直下の地震としては、1945年に起きた三河地震は、西側の愛知県三河地方の活断層の活動による地震で、静岡県西部を中心に全壊家屋7,221棟、死者2,306人という被害が発生しています。三河地震は、1944年12月7日に起きた昭和東南海地震から37日後、1945年1月13日に起きていることから、昭和東南海地震に「誘発」された地震であるとも言われています。

昭和東南海地震と三河地震では、繰り返し大きな地震がありました。先に起きた地震の被害が修復できていない状態で、耐震性が低下したまま内陸直下の地震があると、大きな被害が想定されます。

2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震の後にも、3月15日に静岡県東部地震と呼ばれる地震がありました。活断層が確認されていなかった地域における地震で、富士宮市で最大震度6強を記録し、住宅一部損壊521棟、負傷者50人の被害がありました。静岡県東部地震も、東北地方太平洋沖地震に誘発された可能性も指摘されています。

このほか、1930年には伊豆半島北部の「北伊豆断層帯」で北伊豆地震が発生し、全壊家屋2,165棟、死者272人という被害が発生しています。北伊豆断層帯の丹那断層は、当時掘削中だった鉄道の丹那トンネル掘削中に地震がありトンネルは崩壊し3名が死亡、東西から掘削されたトンネルは2.1mずれてそのままでは繋がらず、途中でカーブして繋げる措置がとられて開通しています。

この丹那断層は、伊豆半島北部の函南町付近で今も痕跡が残されている場所があります。特に下の写真の丹那断層公園では、断層でできたズレが地表の石積みのズレとして、そのまま保存されています。下の写真のように、断層を境に左側に2mほどずれた「左横ずれ断層」を観察することができます。

函南町の「丹那断層公園」に保存された北伊豆地震でできた地表のずれ(横山芳春撮影)

・台風など

静岡県の風水害では、近年では令和4年(2022年)に発生した、令和4年台風15号による被害がありました。静岡県中部の24時間最大雨量は400mm以上に達し、各地で土砂災害や浸水被害が多発しました。静岡県内で3名が死亡、6名が負傷しています。土砂災害は県内でも167件発生し全壊5戸、死者1名。浸水被害として床上浸水は静岡市を中心に県内で5736戸に達し、静岡市の巴川のほか、安部川、太田川などで洪水被害が発生しています。

土砂災害は静岡県中西部を中心に土石流等54件、地すべり2件、がけ崩れ111件が発生していますが、ハザードマップで土砂災害警戒区域の外にあたる地域での家屋被害や、盛土の崩落被害も目立ちました。

土砂災害ハザードマップで色がついているところは要注意として、色がついていない場合でも背後に崖や渓流がある場合、近傍に土砂災害警戒区域がある場合には注意が必要であると考えます。崖崩れなどの前兆・異変があった場合などは、必要に応じて避難を行うことが望ましいでしょう。

令和4年台風15号における土砂災害被害の例(横山芳春撮影)

静岡県で注意すべき地震は?

静岡県は、南海トラフ巨大地震の震源域に近いことから、繰り返し発生する南海トラフ巨大地震の発生時には大きな被害が懸念されます。南海トラフ巨大地震は、今後30年以内にM8~9クラスの地震が70~80%の確率で発生するとされています。南海トラフ地震は、過去600年ほどの間に約90~150年程度の間隔で大地震が発生しています。

前回の南海トラフ地震は、別々の地震に分かれる「半割れ」タイプで、1944年の昭和南海地震、1946年の昭和東南海地震が最後に発生したものです。標準的な発生間隔は88.2年の間隔となることから、1944~1946年を基準とすると2032~2034年が「満期」となります。とはいえ、南海トラフ地震の発生はもっと早くなる場合もあれば、後倒しになる場合もあることでしょう。日ごろの備えが重要です。

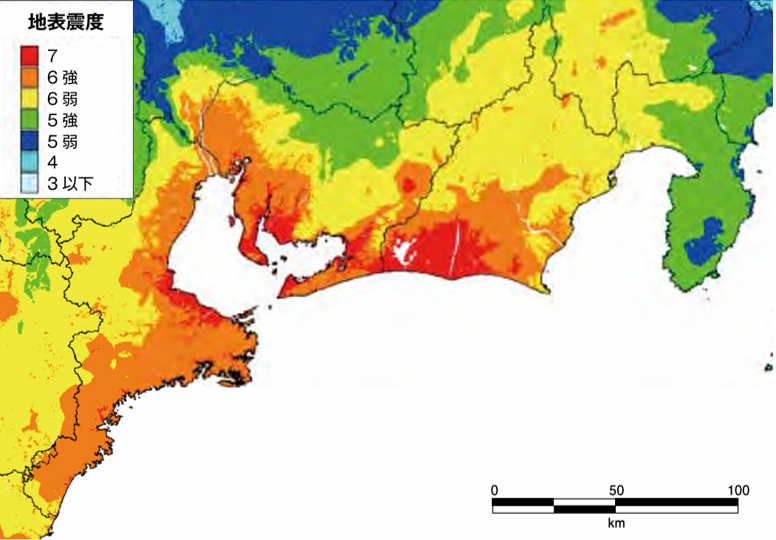

南海トラフ地震が発生した場合の想定では、震度の最大値となる想定では、下の図のように静岡県では広く震度6弱、特に県中部~西部では沿岸部で震度6強から7強の強い揺れに見舞われるとされています。湖西市、浜松市、磐田市、袋井市、掛川市などで震度7が想定されている地域です。

南海トラフ巨大地震 地表震度分布 出典:国交省中部地方整備局

南海トラフ地震では巨大津波も懸念され、最大の想定で下田市で31m、南伊豆町で24m、浜松市西区で14m、静岡市駿河区で12mが想定されています。巨大な地震による長い時間の強い揺れによる被害や、沿岸部や川沿いでは地盤の液状化、また揺れや液状化による堤防や水門などの損壊も懸念されます。

このほか、静岡県とその周辺には複数の活断層があるとされています。活断層による地震の場合、それぞれの活断層の活動間隔は数千年などと長くとも、ひとたび活動してしまうと都市近傍の浅い場所で大きな地震が発生することになります。この場合、都市部や人の住む真下で地震が起こることから、大きな被害をもたらすことがあります。

静岡県の活断層は、前に述べた北伊豆地震を引き起こした北伊豆断層帯、伊豆半島南部には稲取付近にある稲取断層帯、南端石廊崎付近にある石廊崎断層、また富士川下流域に位置する富士川河口断層帯、神奈川県境付近の塩沢断層帯などがあります。神奈川県西部など、近県の活断層による地震の影響がある場合も考えられます。

静岡県とその周辺の主な被害地震(内閣府HPより)

静岡県の地盤の揺れやすさは?

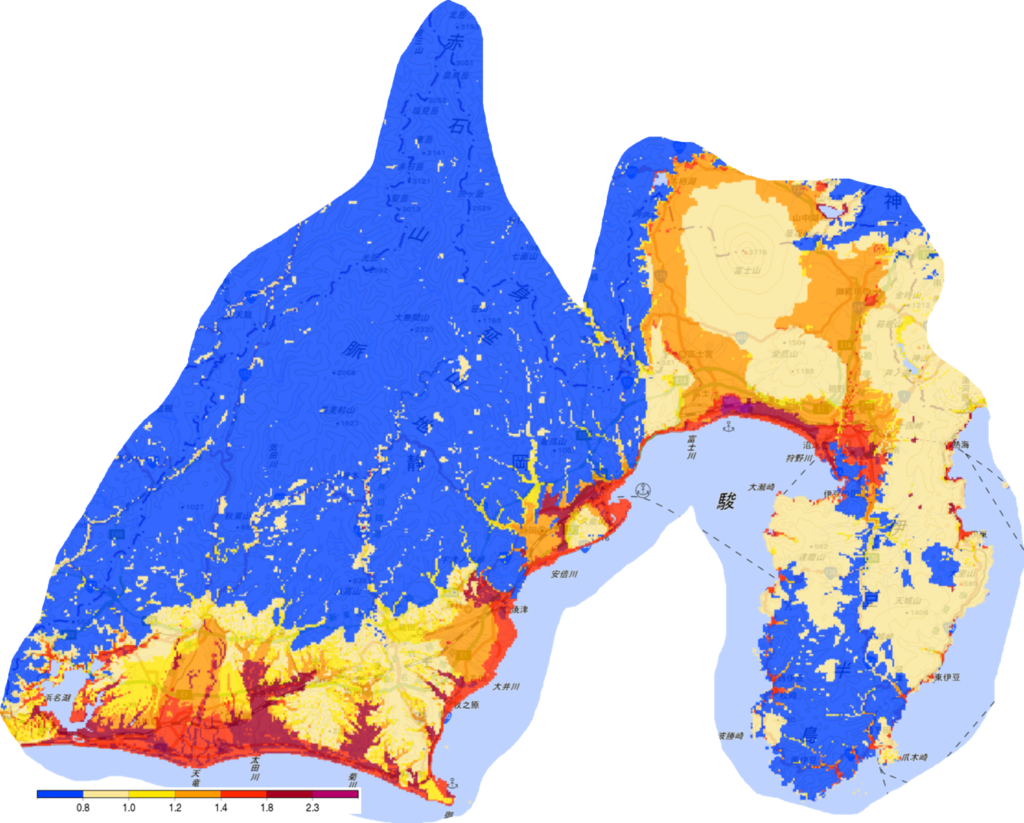

静岡県の地震時の地盤の揺れやすさ(表層地盤増幅率)の目安は、下の図の通りです。表層地盤増幅率2.3以上の濃い赤色の地域は「特に揺れやすい地盤」、また1.8以上の赤色の地域が「揺れやすい地盤」であるといえます。揺れやすい地盤では、地震の際に周囲より震度が大きくなる可能性があります

地盤の揺れやすさはおおむね地形分類に則り、揺れやすい地域は低地部のうち、とくに浜名湖周辺、天竜川の東側の太田川流域、焼津市付近、静岡市巴川流域、また富士川と狩野川の間にある田子の浦付近では、広く揺れやすい地盤(表層地盤増幅率1.8以上)の地域が広がってっています。

一方、台地や丘陵、山地部などでは、表層地盤増幅率1.4未満の「比較的揺れにくい地盤」の地域が多く見られます。丘陵地の自然地盤は硬く締まった地盤が多いと言えますが、傾斜が大きな丘陵部では土地を平たん化する際に盛土造成が行われることが多く見られます。過去の地震被災地などでは、盛土造成地では自然地盤と比べて地震時の揺れによる宅地被害が増加することが知られており、丘陵地では地震対策の際に考慮しておくと良いでしょう。

J-SHIS MAPは目安として非常に有用ですが、約250m四方のメッシュ単位の評価であるため、場所によっては3倍、1/3ほども数値と実測値が異なることがあります。また、過去の地震被災地では通り1本、家1,2件を挟んだほどの距離で地盤の特性が大きく変わり、被害の傾向も全く異なるという事例がありました。J-SHIS MAPは目安として活用できますが、安心・安全な家づくりのためには地盤の微動探査でピンポイントの実測値を得ることができます。

J-SHIS Mapに表層地盤増幅率の凡例を表示

静岡県の地盤の揺れやすさを調査したい場合は?

我が家で地盤の揺れやすさを計測できる「微動探査」を行うことで、住宅づくりや地震対策の際に検討するデータとして活用することができます。静岡県で「微動探査」を受注・実施している企業は以下となります。

■株式会社鈴三材木店

静岡県浜松市浜北区平口5584-12

微動探査にご興味・ご関心のある方、コラムの内容に関するご質問、ご取材等は、当社お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

コラム執筆:株式会社Be-Do 横山芳春