株式会社Be-Doでは、各都道府県別の地震と地盤災害の特徴について紹介するコラムを公開してまいります。とくに地形的特徴、過去の災害の履歴、懸念される地震、地盤の揺れやすさについて、順を追って紹介してまいります。今回は、千葉県の地形・災害と地震について紹介します。

千葉県の地形的特徴

千葉県は本州の東部太平洋側に位置しており、南側・東側は太平洋、北には茨城県、北西に埼玉県、東京都、西には東京湾を隔てて神奈川県と接しており、三方を海に囲まれた県です。旧国名では、南端部は安房国、中部は上総国、北部は下総国に分かれております。旧東海道は、当時湿地だった東京低地を避けて三浦半島から房総半島を通過しており、京都から現在の東北地方へ向かう際の交通の要所でした。房総半島のうち、西側の東京湾側を内房、東側の太平洋側を外房と呼ぶこともあります。

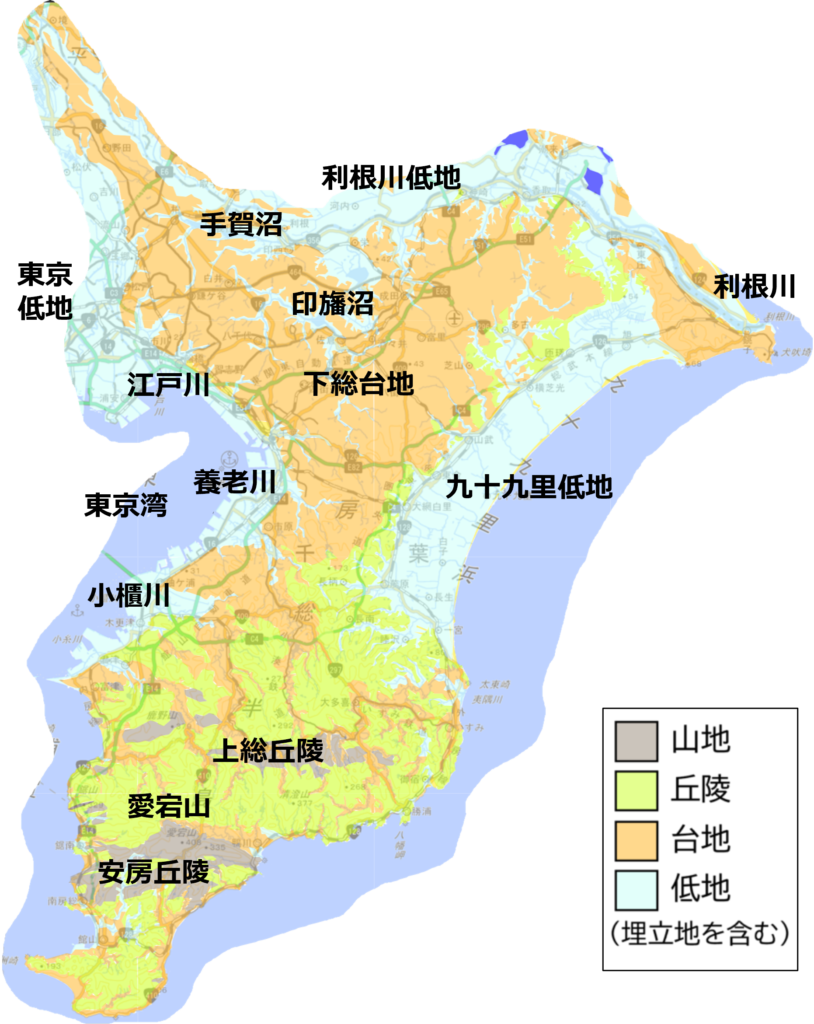

千葉県の地形は、高い山がないことが特徴で、最高峰は408mの愛宕山であり、最高峰・平均標高ともに「日本一低い」都道府県です。地形的には、房総半島南部には安房丘陵、上総丘陵と丘陵地帯があり、北部には下総台地が広がっています。利根川河口の南から弧状に伸びる九十九里浜沿いには九十九里低地が、東京都との境目近くには江戸川沿いの東京低地が、主に茨城県境を流れる利根川沿いには利根川低地が広がっています。

千葉県の形は、県のマスコットキャラクター「チーバくん」などキャラクター化されることがあります。チーバ君は北西部の野田市付近が鼻先、東京に突き出した浦安市付近が舌、東端の銚子市付近が耳、房総半島がおなか、南端の館山市付近が足の位置になっています。「チーバ君の体でいうとこのあたり」のような比較をすることもあります。

千葉県の地形区分(地理院地図「地形区分」に加筆)

千葉県における過去の災害の履歴

- 地震

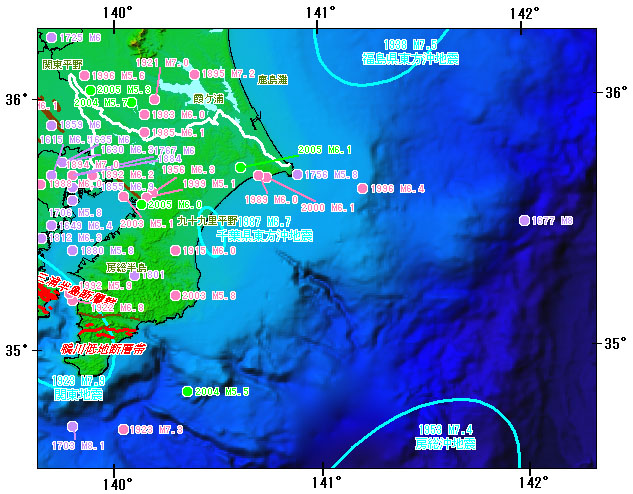

千葉県の過去の地震被害としては、大正関東地震(関東大震災)など相模トラフの地震、また千葉県東方沖の地震、そして東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)など日本海溝の地震による被害が繰り返されています。

相模トラフの地震による影響も大きく、1703年の元禄関東地震では地震の揺れと、沿岸部では津波により甚大な被害が発生しています。県南部を中心として、死者は6,534人、家屋の全壊は9,610棟という被害が発生しています。

1923年の大正関東地震(関東大震災)では、死者1,342名、住家の被害31,186棟などの被害が発生しています。千葉県南部から神奈川県東部が震源域であり、震源域に近い県南部での被害が多く発生しました。広範囲で土地の隆起のほか、陥没、亀裂、地滑り、山崩れなどの発生がみられました。房総半島では交通は途絶して陸の孤島と化し、港湾も海岸の隆起や被災で被害を受け、外部からの救援や物資輸送、電気などのインフラも途絶える自体となりました。2024年の能登半島地震と共通する、半島部という孤立しやすい土地での地震被害があった地震でした。

千葉県の東方沖でも、地震が繰り返し発生しています。1987年12月17日に起きた千葉県東方沖地震では、千葉県の広範囲で震度5(当時は震度5強、5弱の区分無し)を記録した地震でした。千葉県内では死者2名、重傷26名、軽傷118名、建物全壊16棟、半壊102棟等の被害が発生しています。埋立地や低地では地盤の液状化による被害も発生しました。

近年では、2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で大きな被害を受けています。千葉県内においては、死者22人、行方不明2人、負傷者268人、住家全壊807棟、住家半壊10,311(令和3年3月1日現在、消防庁調べ)という被害がありました。太平洋岸の旭市などでは津波が繰り返し襲来、最大7.6mの津波による被害が生じました。東京湾岸の浦安市、千葉市美浜区など沿岸の埋め立て地や、我孫子市など利根川沿いでは地盤の液状化も発生し、家屋や地下インフラ、港湾などに大きな被害が発生しています。

地盤の液状化では、1987年の千葉県東方沖地震で液状化があった場所が、東北地方太平洋沖地震で再び液状化が発生した「再液状化」があったことが知られています。液状化現象で人が直接死亡することは稀ですが、家屋の傾斜による健康被害、断水することでトイレも流せなくなる地域が出る、インフラ被害の長期化などの被害が発生しました。液状化によって地中から路上に噴出した砂(噴砂)は乾燥すると粉塵として飛散し(下写真)、粘膜や呼吸器系を痛めるなど健康被害が発生(千葉県HP)しました。

東北地方太平洋沖地震後の千葉県浦安市内(2011年3月13日 横山芳春撮影)

・台風など

千葉県の風水害では、近年では2019年に発生した、2019年台風15号による被害があります。この台風は神奈川県の三浦半島付近を通過して東京湾を北上し、千葉県千葉市付近に上陸しました。千葉市付近に上陸したときの勢力は中心気圧960hPa、最大風速40m/sの「強い」勢力であり、千葉県内に大きな被害をもたらしたことから、”令和元年房総半島台風”とも呼ばれています。千葉県内で死者8名(災害関連死)、重傷者15名、軽76名、住家の全壊426棟、半壊4,486棟、一部損壊76,319棟(消防庁、令和2年9月30日)などの被害がありました。

2019年台風15号は強風の被害が大きな台風であり、強⾵による屋根の破損が多く発⽣し、ブルーシートを張った家屋が多くみられました。屋根修理できる業者も限られる課題も発生しています。このほか送電網に甚大な被害があり、鉄塔や電柱の倒壊、配電設備の故障、また倒木などの影響で大停電、通信障害に見舞われました。市原市内では、強風によりゴルフ練習場のネットを支える鉄柱倒壊も発生しています(下写真)。近隣の住宅16軒に損傷、2名の負傷者が発生しています。

2019年台風15号による千葉県市原市内のゴルフ練習場の鉄柱倒壊(2019年9月15日 横山芳春撮影)

千葉県で注意すべき地震は?

千葉県では、「千葉県の地震被害想定調査結果について(平成28年5月)」において、主に揺れ・火災等被害が想定される千葉県北西部直下地震と、主に津波による被害が想定される房総半島東方沖日本海溝沿い地震の二つについて被害想定を行っています。

- 最大想定震度:震度6強(千葉市、習志野市他26市町)

- 液状化危険度:東京湾岸の埋立地を中心に液状化の可能性大

- 全壊・焼失建物数:約81,200棟

- 死者数:約2,100人

- 帰宅困難者数:約147万人(県内に約73万人、県外に約74万人)

- 避難者数:約80.6万人(最大)

房総半島東方沖日本海溝沿い地震は、いすみ市南東約75kmで震源の深さ約25km、マグニチュード8.2として想定。以下の被害が想定されています。沿岸部では甚大な津波被害が想定され、最大で千葉県北西部直下地震の2倍以上の死者が想定されています。

- 最大津波高:約8.8m(銚子市)

- 建物被害:全壊棟数約2,900棟、半壊棟数約6,700棟

- 人的被害:死者数約5,600人(最大)

千葉県旭市にある津波避難ビルの看板(千葉県旭市・横山芳春撮影)

また、千葉県内では沿岸部を中心に、南海トラフ巨大地震への警戒も必要な地域があり、最大11mの津波、最大震度5強の揺れが想定されています。国の被害想定で、3m以上の津波が想定されている地域は「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されています。千葉県内では、銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、一宮町、長生村、白子町、御宿町、鋸南町の18市町村が対象となっています。

このほか、活断層である証拠に乏しく実体が不明確ですが、千葉県南部には鴨川低地断層帯と呼ばれる断層帯があります。南房総市の旧富山町・富山町付近から鴨川市に、東西に延びています。過去の活動に関する資料が乏しく、具体的な活動履歴については明らかにされていません。仮に全体が1つの区間として活動する場合、発生する地震規模はマグニチュードが概ね7.2で、そのときの上下変位量は概ね2mとなる可能性があるとされています(地震調査研究推進本部)。

千葉県とその周辺の主な被害地震(内閣府HPより)

千葉県の地盤の揺れやすさは?

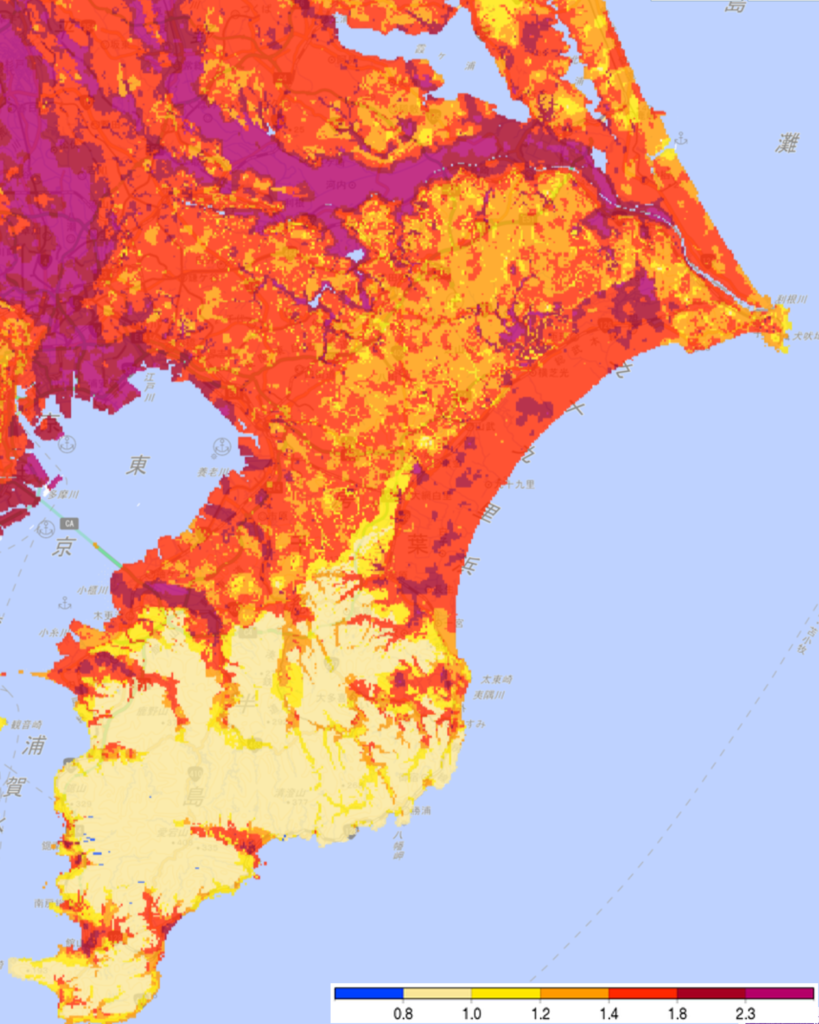

千葉県の地震時の地盤の揺れやすさ(表層地盤増幅率)の目安は、下の図の通りです。表層地盤増幅率2.3以上の濃い赤色の地域は「特に揺れやすい地盤」、また1.8以上の赤色の地域が「揺れやすい地盤」であるといえます。揺れやすい地盤では、地震の際に周囲より震度が大きくなる可能性があります

地盤の揺れやすさはおおむね地形分類に則り、揺れやすい地域は低地部のうち、東京湾岸の埋立地(浦安市・市川市など)や東京低地沿い(松戸市・流山市の江戸川沿い)、九十九里低地や各河川沿いの低地、また利根川低地に広く分布しています。

一方、台地や丘陵地などでは、表層地盤増幅率1.4未満の「比較的揺れにくい地盤」の地域が多く見られます。上総、安房丘陵は揺れにくい地盤の地域が目立ちます。丘陵地の自然地盤は硬く締まった地盤が多いと言えますが、丘陵や台地部では土地を平たん化する際に盛土造成が行われることが多く見られます。

大規模盛土造成地は千葉県では、千葉市緑区、市原市、木更津市やその周辺に多いほか、東京に近い松戸市、市川市、柏市などにも点在します。過去の地震被災地などでは、盛土造成地では自然地盤と比べて地震時の揺れによる宅地被害が増加することが知られており、丘陵地では地震対策の際に考慮しておくと良いでしょう。

J-SHIS MAPは約250m四方のメッシュ単位の評価であるため、場所によっては3倍、1/3ほども数値と実測値が異なることがあります。また、過去の地震被災地では通り1本、家1,2件を挟んだほどの距離で地盤の特性が大きく変わり、被害の傾向も全く異なるという事例がありました。J-SHIS MAPは目安として活用できますが、安心・安全な家づくりのためには地盤の微動探査でピンポイントの実測値を得ることができます。

J-SHIS Mapに表層地盤増幅率の凡例を表示

千葉県の地盤の揺れやすさを調査したい場合は?

我が家で地盤の揺れやすさを計測できる「微動探査」を行うことで、住宅づくりや地震対策の際に検討するデータとして活用することができます。千葉県で「微動探査」を受注・実施している企業は以下となります。

■株式会社LOHAS INSPECT

千葉県旭市二5830-1

微動探査にご興味・ご関心のある方、コラムの内容に関するご質問、ご取材等は、当社お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

コラム執筆:株式会社Be-Do 横山芳春