株式会社Be-Doでは、各都道府県別の地震と地盤災害の特徴について紹介するコラムを公開してまいります。とくに地形的特徴、過去の災害の履歴、懸念される地震、地盤の揺れやすさについて、順を追って紹介してまいります。今回は、大阪府の地形・災害と地震について紹介します。

大阪府の地形的特徴

大阪府は本州の南西部に位置しており、西側は大阪湾、北西は兵庫県に、北~北東は京都府に、東は奈良県に、南は和歌山県と接しています。「戦国の三英傑」、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の出身地です。豊臣秀吉の建てた大阪城がそびえ、江戸時代は瀬戸内海・大阪平野の盛んな水運を背景に物資の巨大集積場となり「天下の台所」とも呼ばれました。大阪の町は、江戸の「八百八町」に対して「なにわの八百八橋」と呼ばれるように、大阪平野に河川と運河が張り巡らされた水運の発達した街でした。

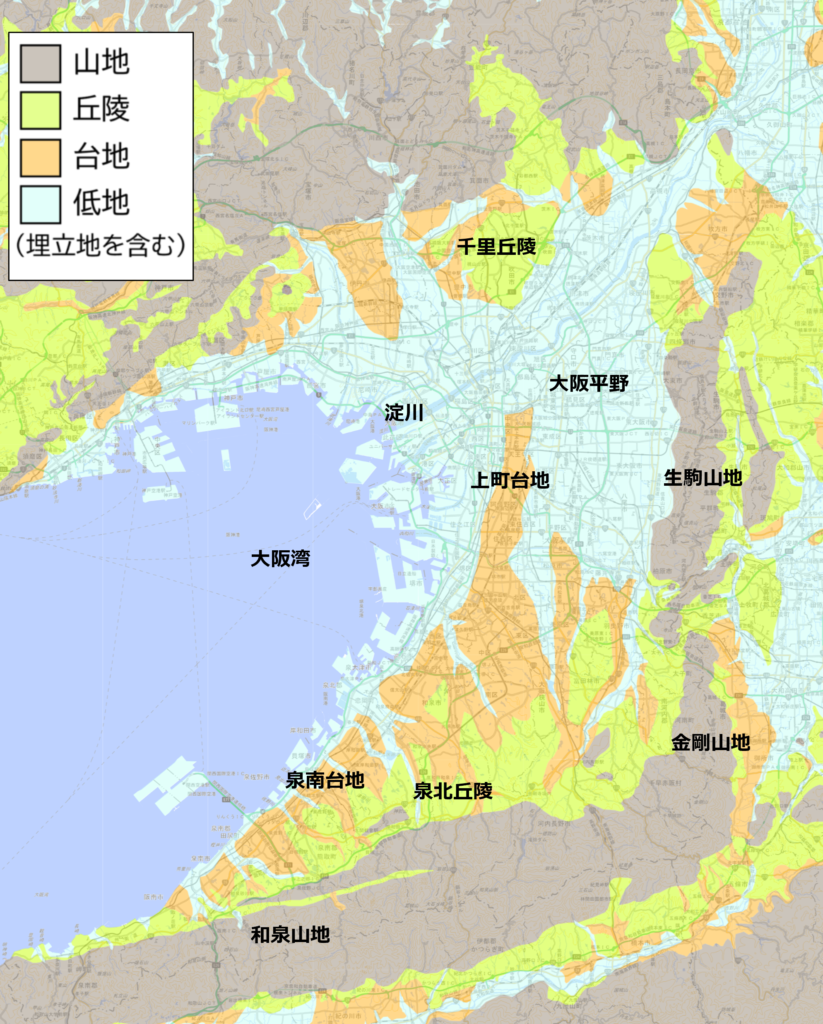

地形的には、北部に淀川沿いの大阪平野が広く広がっており、沿岸部は主に江戸時代以降の新田開発による干拓地、また明治・大正時代以降は築港工事や工業用地としての埋立地が多くつくられました。大阪平野には突端状の上町台地が南側から延び、その北側のへりに大阪城がそびえています。泉南地域では泉南台地が平野の背後に広がり、さらに内陸側には泉北丘陵が広がっています。大阪平野の北側では千里丘陵が広がり、戦後には千里ニュータウンとして開発が開始され、1970年には大阪万博(日本万国博覧会)の会場となっています。北側には北摂山地が、東側の奈良県側では大和川より北の生駒山地、南の金剛山地がそびえ、南側には和泉山地が和歌山県との県境に連なっています。

大阪府の地形区分(地理院地図「地形区分」に加筆)

大阪府における過去の災害の履歴

- 地震

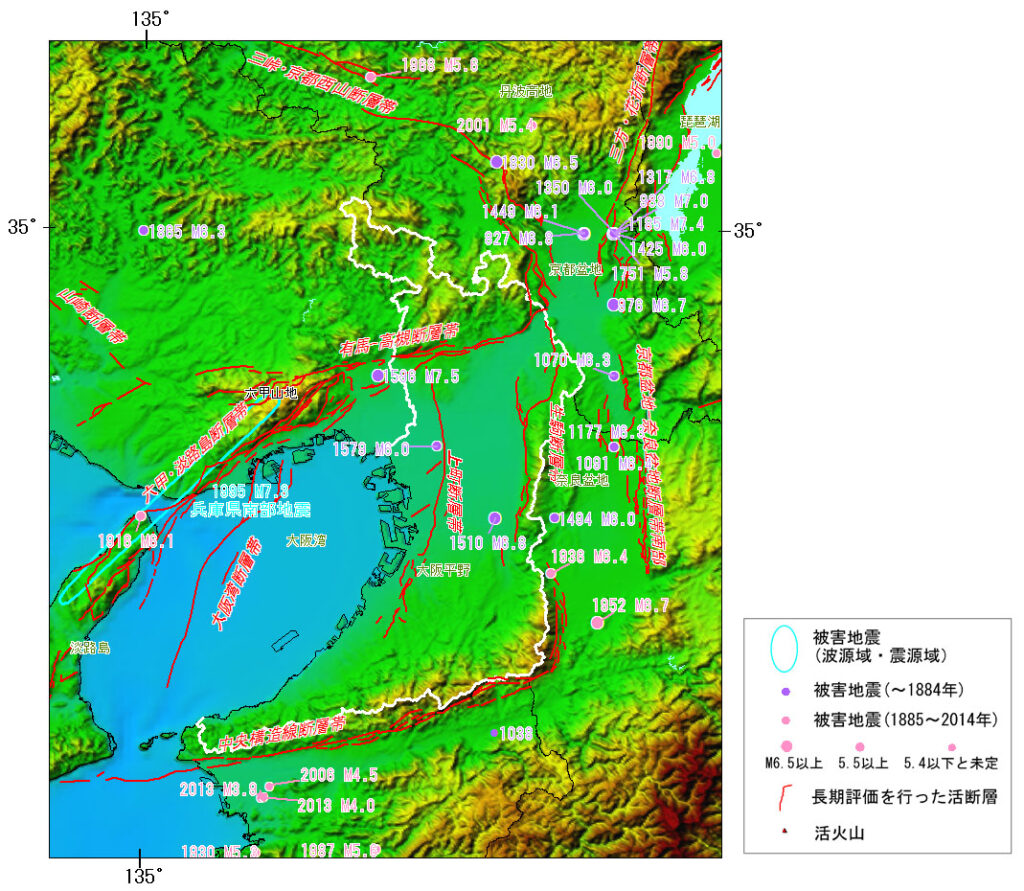

大阪府の過去の地震被害としては、南海トラフ巨大地震による主に津波被害と、近隣の内陸直下の地震で起きた活断層による揺れによる被害が繰り返されています。

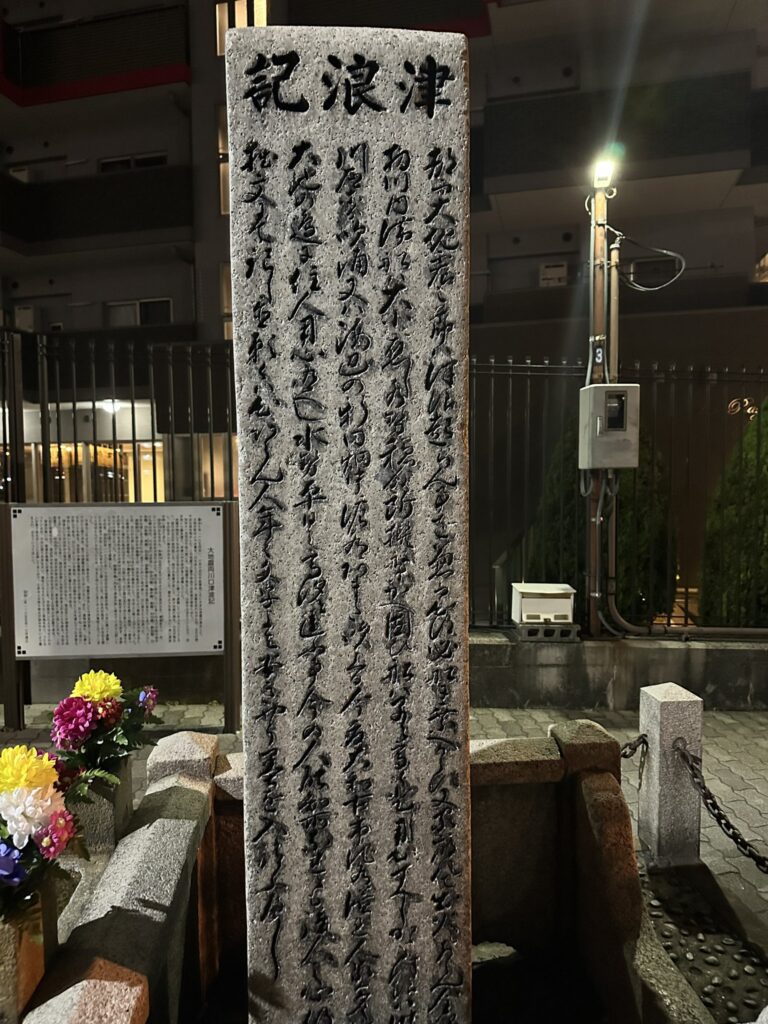

南海トラフ地震による被害としては、1854年の安政南海地震(マグニチュード8.4)では、大阪湾北部に高さ2~2.5m程度の津波が襲来し、津波が下線を遡上したことにより、船の破損、橋の損壊などのほか死者多数(大阪市によると溺死273名など諸説)などの被害があったとの記録があります。下の写真は、大阪市浪速区幸町、木津川の大正橋東詰にある「大地震両川口津浪記」です。

安政南海地震で大きな津波被害を受ける約150年前、1707年に起きた宝永地震は高さ3m以上とされる津波で大きな被害が出ていましたが、その教訓を活かせなかった経験から、後世に同じような津波被害が繰り返されないように建てられたものです。大阪府沿岸では、現在の大阪市内をはじめ低平な低地の市街が繰り返し南海トラフ地震による津波に見舞われてきた歴史があり、この碑は180年が経つ現在に、都市の地震津波の歴史を伝えています。

大阪市に残る大地震両川口津浪記(横山芳春撮影)

内陸直下の地震としては、古くは1596年に京都府伏見付近を震源とする慶長伏見地震と呼ばれる地震があり、大阪では 堺で死者600名等の記録があります。この地震で大阪・京都を中心とした豊臣政権は打撃を受け、4年後の関ヶ原の敗戦にまでつながっているという意見もあります。

近年の地震では、1995年1月17日の兵庫県南部地震(M7.2)では、大阪府内でも、死者31人、負傷者3,589人、住家全壊895棟、住家半壊7,221棟などの被害が発生しています(大阪管区気象台)。震源の兵庫県に近い池田市、豊中市、大阪市などで被害が集中しています。豊中市では南部で被害が多く、軟弱な地盤や、古い住宅が多かったことが被害拡大につながったという意見もあります。

2018年6月18日には大阪府北部地震(M6.1)が発生し、死者6名、負傷者369名、住家全壊18棟、半壊512棟などの被害が生じています。この地震で亡くなったうち2名はブロック塀の倒壊によるもので、朝方の通学時間に起きた地震ということもあり、登校中の児童と見守り活動に向かう地域の方が亡くなるという痛ましいものでした。

女子児童が被害に遭った高槻市内の小学校では、ブロック塀や高さ1.9mの壁の上にさらに1.6mほど積み上げられることで、高さ3.5mに達していました。建築基準法では、ブロック塀の高さは2.2m以内と定められていますが、これを大きく超えた高さになっていました。さらに、1.2m以上のブロック塀の場合は、塀の背後に倒壊を防止する「控え壁(ひかえかべ)」を設けることが必要でしたが、これも設置されていませんでした。この被害を受けて、学校などの施設では危険なブロック塀の撤去などが進んだ自治体もあります。

大阪府北部地震で倒壊した高槻市内の小学校のブロック塀(横山芳春撮影)

・台風など

大阪県の風水害では、近年では大阪府北部地震と同じ2018年に襲来した、平成30年台風21号において大阪府周辺では大きな被害が生じました。台風21号は、4日12時頃に徳島県南部、中心気圧は950hPa、最大風速は45m/sという非常に強い勢力を保って上陸、大阪湾を抜けて、14時頃には兵庫県神戸市付近に再上陸しました。

大阪市では最大瞬間風速47.4m/sを記録、これは約半世紀ぶりの記録となったほか、大阪湾付近では高潮が発生、大阪では1961年の第2室戸台風の際に記録されている最高潮位を上回る潮位329cmを観測し、関西空港の滑走路や駐機場が広い範囲で浸水するなどの被害がありました。タンカーが連絡橋に衝突し、通信障害と通行不能による空港利用者の一時孤立が発生。人工島の脆弱さも露呈した機会となりました。

大阪府で注意すべき地震は?

大阪府は、南海トラフ巨大地震の震源域に近いことから、前にも述べた繰り返し発生する南海トラフ巨大地震の発生時には大きな被害が懸念されます。南海トラフ巨大地震は、今後30年以内にM8~9クラスの地震が70~80%の確率で発生するとされています。南海トラフ地震は、過去600年ほどの間に約90~150年程度の間隔で大地震が発生しています。

前回の南海トラフ地震は、別々の地震に分かれる「半割れ」タイプで、1944年の昭和南海地震、1946年の昭和東南海地震が最後に発生したものです。標準的な発生間隔は88.2年の間隔となることから、1944~1946年を基準とすると2032~2034年が「満期」となります。とはいえ、この年までに必ず起こるわけではなく、もっと早くなる場合もあれば、後倒しになる場合もあることでしょう。日ごろの備えが重要です。

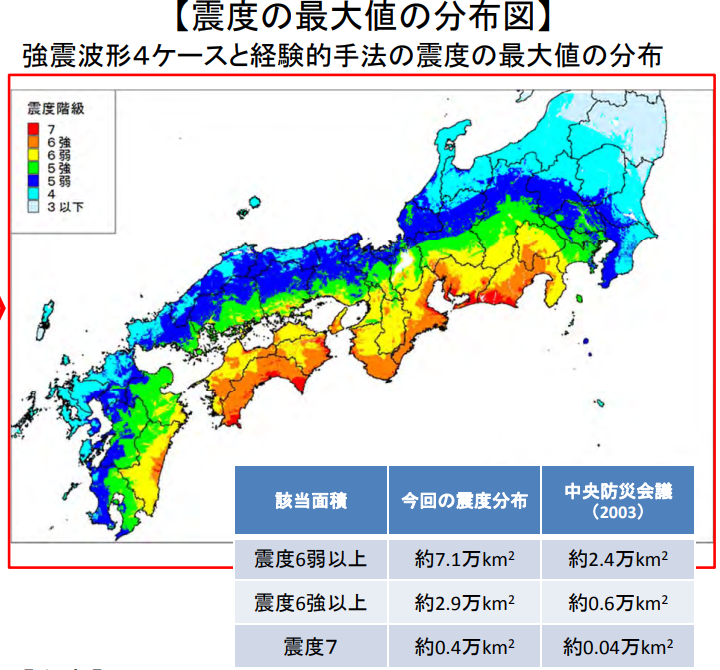

南海トラフ地震が発生した場合の想定では、震度の最大値となる想定では、下の図のように大阪府では広く震度6弱、平野部の一部では震度6強の強い揺れに見舞われるとされています。南海トラフ地震では巨大津波も懸念されますが、巨大な地震による長い時間の強い揺れによる被害や、沿岸部や川沿いでは地盤の液状化、また揺れや液状化による堤防や水門などの損壊も懸念されます。

このほか、大阪府とその周辺には複数の活断層があるとされています。活断層による地震の場合、それぞれの活断層の活動間隔は数千年などと長くとも、ひとたび活動してしまうと都市近傍の浅い場所で大きな地震が発生することになります。この場合、都市部や人の住む真下で地震が起こることから、大きな被害をもたらすことがあります。

大阪府では、大阪から南側に伸びる活断層である上町断層(うえまちだんそう)帯が存在しています。断層帯全体が一つの区間として活動した場合、マグニチュード7.5程度程度の地震が発生、これは兵庫県南部地震を上回り、能登半島地震に近い規模の非常に大きな活断層の地震となります。そのような地震があった場合は、断層近傍の地表面では3m程度高まる段差やずれが生ずるとされています。被害想定では、大阪府の広範囲が震度6強、大阪市の一部などは大阪市や堺市などの一部が震度7の激しい揺れに襲われ、の揺れになるとされています。想定される被害が、国の想定では死者は最大で4万2000人とされ、近畿地方にある活断層による地震では最大となっています。

上町断層帯は、我が国の主な活断層の中では今後30年の間に地震が発生する可能性が「高い」グループに属しています。数千年以上の間隔で活動したとされており、過度に恐れることはないにせよ、耐震性の向上などの地震対策を万全にして、万一の活動の際にも被害を最小限にすることが求められるでしょう。

大阪府とその周辺の主な被害地震(内閣府HPより)

大阪府の地盤の揺れやすさは?

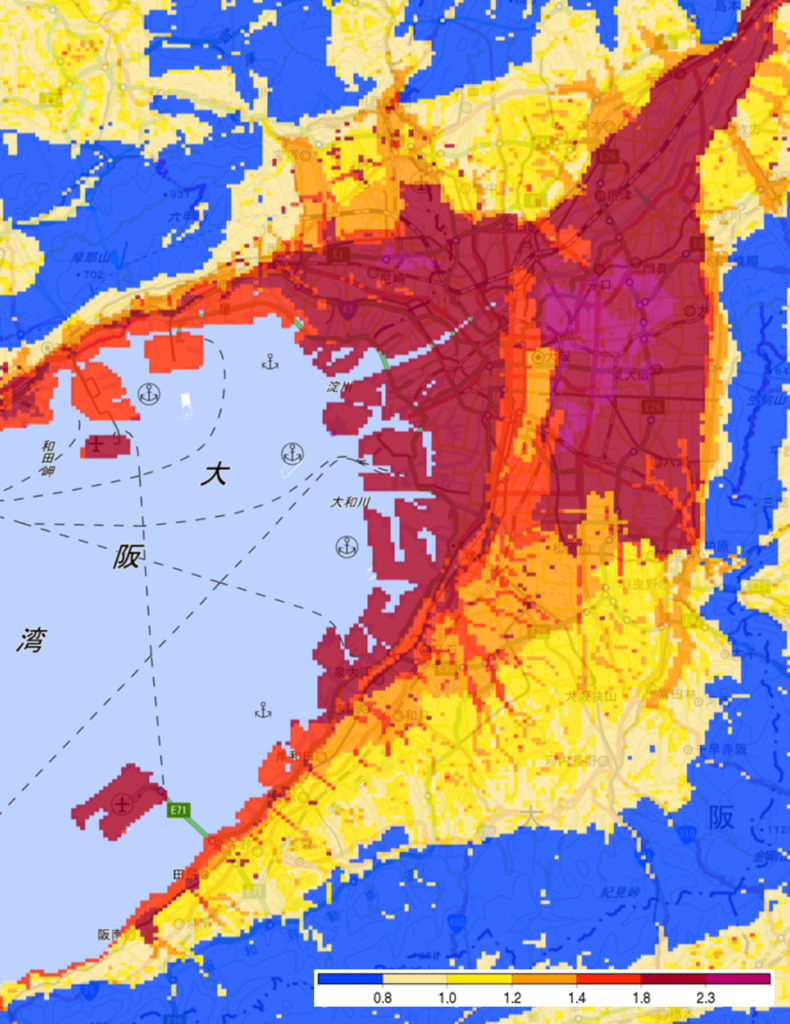

大阪府の地震時の地盤の揺れやすさ(表層地盤増幅率)の目安は、下の図の通りです。表層地盤増幅率2.3以上の濃い赤色の地域は「特に揺れやすい地盤」、また1.8以上の赤色の地域が「揺れやすい地盤」であるといえます。揺れやすい地盤では、地震の際に周囲より震度が大きくなる可能性があります

の地盤の揺れやすさはおおむね地形分類に則り、揺れやすい地域は大阪平野の周辺の平野・低地部では広く揺れやすい地盤(表層地盤増幅率1.8以上)の地域が広がってっています。さらに、上町台地より東側の大阪市城東区、鶴見区、都島区、旭区などのほか、守口市、門真市などでは特に揺れやすい地盤(表層地盤増幅率2.3以上)の地域は、人口密集地になっていることも多いので地震による被害が懸念されるケースもあります。

一方、台地や丘陵やその周辺の台地部などでは、表層地盤増幅率1.4未満の「比較的揺れにくい地盤」の地域が多く見られます。丘陵地の自然地盤は硬く締まった地盤が多いと言えますが、傾斜が大きな丘陵部では土地を平たん化する際に盛土造成が行われることが多く見られます。過去の地震被災地などでは、盛土造成地では自然地盤と比べて地震時の揺れによる宅地被害が増加することが知られており、丘陵地では地震対策の際に考慮しておくと良いでしょう。

J-SHIS MAPは目安として非常に有用ですが、約250m四方のメッシュ単位の評価であるため、場所によっては3倍、1/3ほども数値と実測値が異なることがあります。また、過去の地震被災地では通り1本、家1,2件を挟んだほどの距離で地盤の特性が大きく変わり、被害の傾向も全く異なるという事例がありました。J-SHIS MAPは目安として活用できますが、安心・安全な家づくりのためには地盤の微動探査でピンポイントの実測値を得ることができます。

J-SHIS Mapに表層地盤増幅率の凡例を表示

大阪府の地盤の揺れやすさを調査したい場合は?

我が家で地盤の揺れやすさを計測できる「微動探査」、を行うことで、住宅づくりや地震対策の際に検討するデータとして活用することができます。大阪府で「微動探査」を受注・実施している企業は以下となります。

■株式会社KEN建築工房

大阪府富田林市高辺台1丁目11-12

微動探査にご興味・ご関心のある方、コラムの内容に関するご質問、ご取材等は、当社お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

コラム執筆:株式会社Be-Do会長/技術責任者 横山芳春 博士(理学)